【抗疫生活】听长辈的故事 传承优秀家风

栏目:最新消息作者: 管理员发布时间: 2021-12-31 14:26:00阅读: 24085次因疫情居家学习期间,学生与家人有更多的相处时间,在历史老师的指导下,同学们深入了解家庭故事与家族历史,并进行史学写作,宣扬与传承良好家风。本期推送为大家带来的是2024届齐妙同学的家风主题口述史写作。

作者:齐妙

指导老师:张旭

学校:西安高新第一中学

我的姥爷叫尹树宏,他出生在1936年的河南省商丘市睢县,生在那个年代的人是不幸的,生逢侵略者入侵,而能活下去的少数,必定是无数生灵流血牺牲为他们铺开的路,因此他们的灵魂是热血沸腾的,是坚韧顽强的。山河破碎时,他们是难民、是战士;探索发展时,他们是先锋、是骨干,而到了祖国最繁荣富强的今天,他们却渐渐弯下了腰肢去,欣慰地看着子孙后辈的幸福生活。但是我想,聆听他们的声音也同样重要。

一、他的姥爷

我的姥爷,在他的少年时代,一直和他的外祖父(下文为与我的姥爷区分,简称为外祖父)生活在一起。可是姥爷的童年却见不到太多的温情,只因在他两岁时,日寇的铁蹄便践踏到了他的家乡(根据地方志记载,1938年5月12日到6月3日,日军占领了整个商丘地区),民谣唱道:“四月里到十三(阴历),日本鬼来到县东关,头一炮打倒三台阁,放起火来烧四关,不知房子烧多少,狼烟咕嘟七八天。”伴随而来的,还有1942年的河南大旱和蝗灾。

第一排左1为我的姥爷小时候

根据姥爷的回忆,他总能想起小时候亲历外祖父被日寇掳走的一次经历。某天他和外祖父在房里,突然听到外面枪声四起,汽车坦克轰鸣,外祖父不顾慌乱的家里人阻拦,把他们安置在内屋后,自己独身坐在书房里,弹起古琴,高唱“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮倭奴血。”几个日军士兵端着明晃晃的刺刀,正要行凶,一名日本军官忙来制止,他有一定的汉语文学基础,他说:“老先生,你不要害怕,我是你的知音,我喜欢你的弹唱,但是你怎么把岳武穆的匈奴改为倭奴了,是不是对我们不友好?”外祖父说:“人无法与豺狼友好!”日寇军官说:“老先生,你很了不起。你临危不惧,和我们日本武士道精神一致的。我们需要和你这样的中国人合作,共存共荣,好吗?”外祖父说:“不好不好!你是让我当汉奸吗!有你这样杀人放火的共存共荣吗?鬼话!”军官向旁边的士兵使了个眼色,就把外祖父推推搡搡拉走塞进汽车,一直开到日军所控制的县城兵营里。后来外祖父趁着日寇出城抢掠、扫荡时,悄悄溜进兵营的厨房,找了一个劈柴的大斧头砸开了后门的铁锁,带着同样被掳掠来充当慰安妇的中国妇女从后门逃出,并告诉她们分散向城里的天主堂、信义会、圣公会院跑,因为这些地方是英、美、法国人传教的场所,日军在当时是不敢进的。外祖父也跑进了城里的信义会,有位在中国传教20多年的美国牧师吴约翰收留了外祖父,风头过后回了家,才逃过一劫。这件事给我的姥爷留下了很深的印象,虽然姥爷和他的外祖父都只是普通的读书人,是战乱年代最不起眼的文弱书生,但他们骨子里都有着深刻的家国情怀并流淌着热血,正如同那个年代万千有着朴素爱国心的中国人一样,是最刚正的人。

“国破山河在,城春草木深。”在1941年12月7日日本偷袭珍珠港后,太平洋战争的爆发使日寇加紧了对于沦陷区的资源掠夺,日本侵略者通过公路、铁路、轮船,像吸血一样把掠夺来的粮食都运到日本去了。1942年河南发生了大饥荒。姥爷给我讲过当时的民谣:“人吃人,狗吃狗,小老鼠饿的啃砖头”恰是当时的真实写照。路旁、水沟旁、田地里,到处都是饿殍……

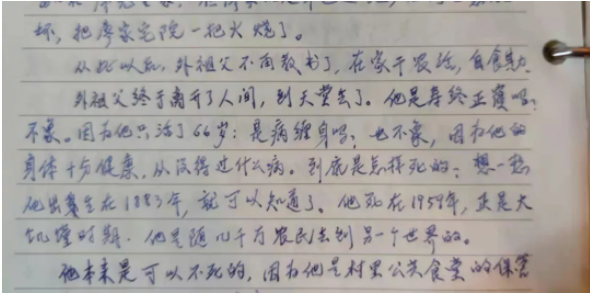

解放后,姥爷的外祖父因为为人正直,被村里的人推选为公共食堂的总管理员。1959年,饥荒又来了,那时的民谣说:“一天一两,饿不死司务长。一天一钱,饿不死炊事员”可炊事员、司务长哪有他方便?如果关起粮食库房的门偷吃或者趁着别人不注意偷偷往家拿,不会有人知道。可是他连一分一钱的粮食也没有多吃,就连从食堂领回的他那一份,也会尽量多留些给自己的儿子、孙子,“给继承省个馍,他还要干活呢!给保儿省个馍,他还要上学呢!(继承是他儿子,保儿是他孙子)”不几个月,他就饿的全身浮肿,没几个月姥爷从边疆回乡,就听到他的外祖父去世的消息。姥爷在回忆录里这样写到:“外祖父终于离开了人间,到天堂去了。他是寿终正寝吗?不像,因为他只活了66岁;是病魔缠身吗?也不像,因为他的身体十分健康,没有得过什么病。想一想,他死在1959年,就可以知道了,这正是大饥馑时期,他是随几千万农民去到另一个世界的。”

姥爷自传手稿原文

姥爷的回忆录里留下了太多关于他外祖父的记忆,原因或许是因为他的外祖父确实是一位值得敬佩的人,有着不屈不挠的精神;或许是在他的童年里,战争和饥荒的记忆太过深刻,他常提到的当时“马前悬男头,车后载妇女”是不会错的,而亲眼目睹过这些日本侵略者对中国人民随意生杀予夺的场面给他的震撼也远非文字所能细述。姥爷的外祖父就是他心中的中国传统有气节的文人代表,是他的英雄,这种形象是姥爷直到今天耄耋之年也无法忘怀的。即使姥爷在后来的生命里又遇到了无数次的挫折,但他也从未低下过头,或是一点半点地妥协过,想必和年少时的经历与他的外祖父的教导是息息相关的。

二、我的姥爷

抗战中,我的姥爷在睢县一小上学,战乱中的学校就像一艘暴风雨中飘摇的小船,艰难地维持着正常的教学活动。由于局势动荡,姥爷时常会耽误很多课程,只能等情况稳定些后请老师给补上。姥爷对当时的情况仍然记忆犹新:“语文老师将从商丘带来的一本《文选》抄录下来,给孩子们讲;数学就不行了,分数中的通分、约分根本没有学过,听起来不知头绪,但老师很有耐心,谁不懂就给补,每个孩子程度不同,老师便专门把孩子叫到自己家一个一个“开小灶”,不几天就全能懂了。”这些勤勤恳恳、无私奉献的老师们,极大地地影响了我的姥爷。后来,他也成为了一位教师,一直到花甲之年因病退休,坚守在职位上兢兢业业的一干就是几十年。

姥爷小学临近毕业的时候,解放战争中的睢杞战役爆发了。睢县城是解放军的后方中转基地,国民党军的飞机常来空袭,人们就只能跑到城墙洞里躲藏。胶着的战局一度使战火燃到了离城不远处,据姥爷说,当时只需要登上城墙向北望去,便能见黑烟滚滚腾空入云,那里就是战场。夜间照明弹时常照的夜晚如同白昼,姥爷当时还小,睡觉时白晃晃地睡不着,就会起来读书。那个时代的读书人,不论是学生、教师还是其他文化工作者又何尝不是以一道心中的围墙为庇护,任外界炮火连天、战火纷飞,在纷乱与动荡中坚持着去学习、去教授、去记录、去等待这多愁又多难的祖国,坚守到和平降临,投入到百废待兴的建设中。

1948年,姥爷从睢县第一小学毕业,考上了商丘中学。正准备入学之际,姥爷的大伯说,不如到开封考河南省立睢县中学,它原是抗战时期的河南省联合中学,是由河西迁到睢县后又迁到了开封,教学最好,于是姥爷就去睢县中学读了初中。根据地方志记载,1938年日寇沿陇海铁路向西进攻,国民政府炸开了黄河岸的花园口大堤,河水滚滚,向东南流去注入颍河再入淮河,暂时堵住了日寇西进之路,但也给黄泛区人民带来了巨大的灾难,河南省也就分为河东、河西两部分。河东是被日寇占领的平原沃野,河西虽是贫穷落后的山区,但却集中了全省、乃至全国不愿沦为亡国奴而迁移来的教育界的精英,这样就开办了这样一所河南省联合中学,抗战胜利后迁往睢县,改名为河南省立睢县中学,解放战争中又一度迁往了开封,开封解放后,学校遂又迁回睢县。

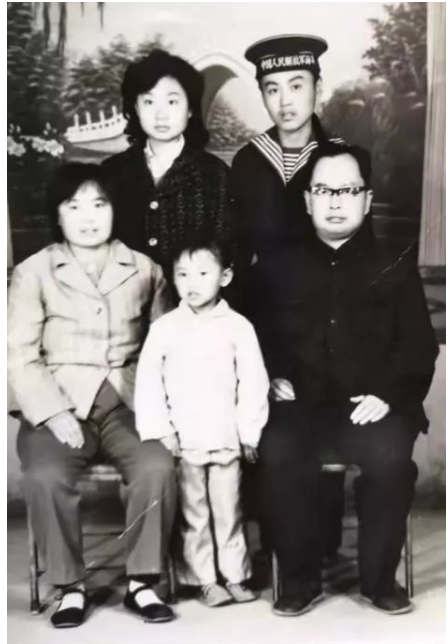

姥爷年轻时的照片

姥爷初中毕业后,被保送进入高中,但由于经济条件不允许,他只好到商丘师范上学,也因此正式的走上了教师道路。三年后师范毕业,姥爷被分到黑龙江省绥化县四方台中学去支援边疆教学。1956年他被调转到黑龙江省的绥化三中,同年又入东北师范大学函授部学习,1961年后又转到黑龙江省肇州县五七高中。在外漂泊了十几年,直到1969年,姥爷才又回到河南省睢县,在睢县上屯高中任教,后又转到平岗高中与白庙高中。

1989年,由于姥爷在东北时气候寒冷、取暖条件较差,所以得了面部神经痉挛,说话时常常会咬舌头与腮帮子,后来愈发严重,一节课下来常常满口是血,后根据医生建议,改作了其它工作,于是调到河南省睢县教育局办公室从事地方的教育志编写。在此期间,他曾到南京的国民政府国史馆史料处去专门查阅了解放前的河南省教育情况,通过档案史料的阅读不断加深了童年痛苦的记忆。正是由于当年的战争、饥荒,使得地方教育停滞了好多年,勉强办学的学校比如姥爷上的睢县中学的前身河南省联合中学也是在战火中几经辗转,师生们在风餐露宿、飞机轰炸下几次转移学校,才得到了片刻的安宁,这像极了姥爷与他的老师与外祖父在战争中坚守风骨、坚持教学和学习,以求有朝一日能够“治国安天下”的中国文人的风骨。

姥爷一家全家福。左前1为我姥姥,左前2为我姨妈,左前3为我姥爷,左后1为我妈妈,左后2为我舅舅。

三、后记

有幸能够参加这次“燕园杯”的历史写作大赛对我来说是一个很大的挑战。高中阶段,我进入了国际课程体系学习,所以从中考结束后几乎就没有再用中文写过什么长篇的文章了,现在才发现写作真的是一个需要长期积累和练习的技能。在反复修改这篇稿件的一个多月里,好几次都想过放弃,但一次又一次坚定我信念的,就是心里那份对我的姥爷和他的姥爷的复杂的情感。

在我小时候,姥爷是我心目中无比伟岸的存在。每年暑假他都来西安带我一阵子。我记得,当小学班里的同学已经被允许用钢笔写字时,我因为字写的太丑,老师只让我拿铅笔写。这件事很伤我自尊心,但是姥爷来了,他安慰我莫气馁,然后每天都带着我用铅笔抄《新华字典》,我便养下了练字的习惯,虽然进步的很慢,但在姥爷叮嘱鼓励了我那么多年后,我也终于在十年后的今天真切的感受到、并受用于此。

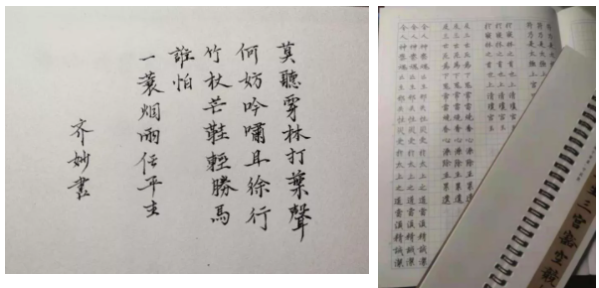

今天我仍在坚持的练字作品

小时候,只要是姥爷带着我的每个夜晚,他都会给我讲各种各样的书。常讲的有《聊斋志异》、《山海经》等古典作品,如今,虽然里面好多的故事和细节我已忘记,但是姥爷知识渊博的形象却深深刻在了我的印象中。姥爷退休后的生活,每天都是散散步、写写字、看看书,我从没听过他与任何人吵架,仿佛也没有任何事能让他挂心,他是我见过最恬淡、快乐的老人。

随着自己年龄慢慢地增长,我逐渐发觉在姥爷平静的外表下,内心中深藏着些许的苦闷。他从晚年开始就爱写书,先是花了八年时间把中国历史写成了诗歌,还自配了插图,又在完成后的接下来两年里写了一本自传。他总想让妈妈给他出版,但是一位普通的退休老人出书谈何容易,妈妈也只能把姥爷出书的事情一拖再拖。姥爷将手稿寄到西安后的开始的一年里,他还隔三岔五打电话就会问一问出版的事。后来,总是没有结果,他又患上了小脑萎缩,也就不问了。

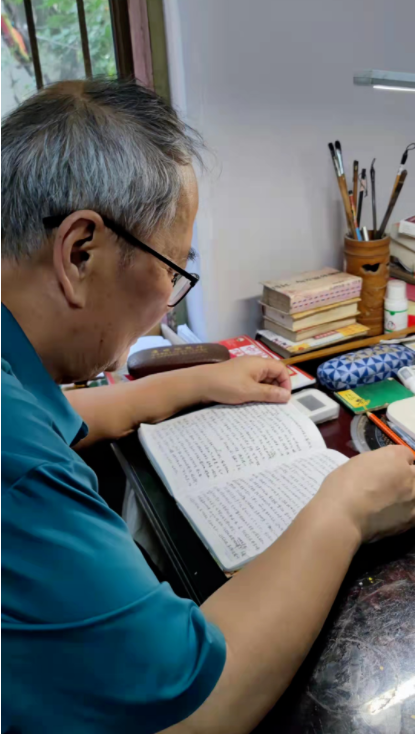

学业繁忙,分隔两地,我也只能在每年春节回老家的几天里多陪陪他。每次看见他独自一人坐在小卧室的桌子边,翻翻旧书,年轻时因为中风留下的嘴巴后遗症使他面目严肃,我心里就不由得苦涩——我想姥爷也是有梦想的,但是看到儿女们对此事的无力,他也就只能默然不再提起。

姥爷在书桌旁看书和写字

小时候,只要是姥爷带着我的每个夜晚,他都会给我讲各种各样的书。常讲的有《聊斋志异》、《山海经》等古典作品,如今,虽然里面好多的故事和细节我已忘记,但是姥爷知识渊博的形象却深深刻在了我的印象中。姥爷退休后的生活,每天都是散散步、写写字、看看书,我从没听过他与任何人吵架,仿佛也没有任何事能让他挂心,他是我见过最恬淡、快乐的老人。

随着自己年龄慢慢地增长,我逐渐发觉在姥爷平静的外表下,内心中深藏着些许的苦闷。他从晚年开始就爱写书,先是花了八年时间把中国历史写成了诗歌,还自配了插图,又在完成后的接下来两年里写了一本自传。他总想让妈妈给他出版,但是一位普通的退休老人出书谈何容易,妈妈也只能把姥爷出书的事情一拖再拖。姥爷将手稿寄到西安后的开始的一年里,他还隔三岔五打电话就会问一问出版的事。后来,总是没有结果,他又患上了小脑萎缩,也就不问了。

学业繁忙,分隔两地,我也只能在每年春节回老家的几天里多陪陪他。每次看见他独自一人坐在小卧室的桌子边,翻翻旧书,年轻时因为中风留下的嘴巴后遗症使他面目严肃,我心里就不由得苦涩——我想姥爷也是有梦想的,但是看到儿女们对此事的无力,他也就只能默然不再提起。

非常感谢这次“燕园杯”历史写作大赛的历练,使我能够耐下心认认真真地抽时间读完姥爷的自传。使我好似看到了姥爷年轻时的意气风发,惊讶于姥爷这样看上去平静淡然的人内心的炽热,感受到了姥爷的外祖父给他留下的精神影响……我意识到,姥爷他或许平凡的人生中也曾经出现过那么多鲜活的人物、波澜起伏的经历和豪情万丈却又内敛含蓄的文人风骨。在这篇文章里,我想通过我的姥爷和他的姥爷这一关于“姥爷”的线索来表达的更是一种传承。这种传承恰将指引我当下的学习生活,指引我两年后可能的异国求学以及未来学成再回国报效祖国时的那份浪漫与情怀。

今年再过年,我一定会把这篇文章打印装订起来,带给姥爷去看。我希望他能够知道,他与他们的故事有人会去看,也有人会去记得。

参考文献:

[1]睢县志编纂委员会.睢县志[M].河南:中州古籍出版社,1989年版

[2]秦红霞.商丘市睢阳区档案志[M].河南:睢阳区档案馆,2009年版

[3]商丘地区地方志编纂委员会.商丘地方志[M].上海:生活、读书、新知三联书店,1997年版

[4]陈豫郑.商丘县志[M].河南:中州古籍出版社,1989年版

编辑|黄泫博、郭喆

创作指导|张旭